"여름 생색내기는 부채요, 겨울 선물은 달력이 제격"이라는 말이 있다. 예전에는 더위가 시작되는 5월 단오절에는 부채를 선물하고, 한 해가 저무는 동지섣달에는 새해의 달력을 주고받았던 오랜 풍습에서 유래된 말이다.

부채는 시원한 바람을 일으켜 더위를 식혀주는 외에도 그 쓰임새가 매우 다양했다. 즉 얼굴을 가리거나, 햇볕이나 가벼운 비를 가리기도 하고, 파리나 모기를 쫒거나, 흔들어 불을 피우고, 그릇의 덮개 또는 청소할 때 쓰레받기 대용으로, 이리 저리 방향을 가리키거나, 오라 가라고 내밀기도 하고, 신명날 때는 맞장구를 치거나 부채로 장단을 치기도 했다. 때로는 흙바닥에 앉을 때는 엉덩이의 깔개로, 남자들은 빚쟁이를 만났을 때 그리고 여인네는 부끄럽다는 듯이 교태를 부릴 때에도 부채로 얼굴을 가렸다. 이러한 다양한 용도를 '부채 8덕(德)'이라 했다.

부채를 만드는 재료에 따른 종류도 다양했다. 흰 학의 깃털로 만든 백우선(白羽扇), 공작새 깃털로 만든 공작선(孔雀扇) 등의 우선(羽扇. 깃털부채)이 있었다. 짐승의 털이나 가죽으로 만들어 방한구로도 쓰인 피선(皮扇. 가죽부채), 지체 높은 분이 얼굴을 가리기 위해 비단으로 만든 금선(錦扇. 遮面扇. 비단부채), 상주가 외출할 때 천으로 얼굴을 가리는 포선(布扇. 천부채), 부들이나 왕골 또는 대나무 껍질로 만든 팔덕선(八德扇. 막부채) 등도 있었다. 그리고 종이로 만든 지선(紙扇. 종이부채)이 있으며 그 선면에 아무런 칠을 하지 않으면 백선(白扇), 들기름을 바르면 유선(油扇), 옻칠을 하면 칠선(漆扇)이라 각각 칭했다.

오늘날 부채는 그 형태에 따라 크게 2종류로 나뉘는데, 자루가 달린 둥근 부채인 단선(團扇)과 선면을 접었다 폈다 하는 접선(摺扇)이 있다. 단선은 둥근 부채라 하여 일명 원선(圓扇) 또는 속칭 '방구부채'라 한다.

이렇게 세계에서도 가장 다양하고 멋스런 부채문화를 간직한 우리나라는 사계절의 변화가 뚜렷하고, 양질의 대나무와 한지가 풍족하였으며, 엄격한 신분사회와 함께 그 쓰임새에 따라 각양각색으로 발전되어 왔다.

한편 지역 이름을 딴 전주부채, 나주부채, 남원부채, 통영부채가 있었다. 전주는 주로 접었다 폈다 하는 접선이 유명하고, 나주는 둥근 단선의 대살을 구부려 모양을 냈으며, 남원은 대나무 두 개를 서로 엇물려 엮어 만든 속칭 '막부채'로 불린 단선을 주로 만들었다.

단선 가운데도 새(조류)나 고기(어류)의 꼬리모양을 본떠 만든 부채를 미선(尾扇)이라 했는데, 특히 '통영미선(統營尾扇)'이 유명했다. 선면이 약간 길쭉하고 한시나 그림을 그려 넣기도 하고, 손잡이 나무자루의 조각이 정교하고 아름다운 특징이 있었다. 그리고 선면에 엮은 부채살이 보다 가늘고 촘촘한 솜씨 좋은 통영부채를 '통영세미선(統營細尾扇)'이라 하여, 조선8도의 부채 가운데 단연 최상품으로 쳤다.

통영미선의 자루는 다복(多福)과 다산(多産)을 뜻하는 석류, 복숭아, 버섯, 대나무, 연꽃 등의 식물 또는 부귀(富貴)와 상서(祥瑞)로움을 상징하는 봉황, 용, 학, 박쥐, 나비, 원앙 등의 동물을 조각했다. 그 아래로 두 개의 가는 대마디나, 나무줄기 또는 밧줄을 꼬거나 매듭을 묶은 듯이 정교하게 조각하여 멋을 부린 것으로 유명했다.

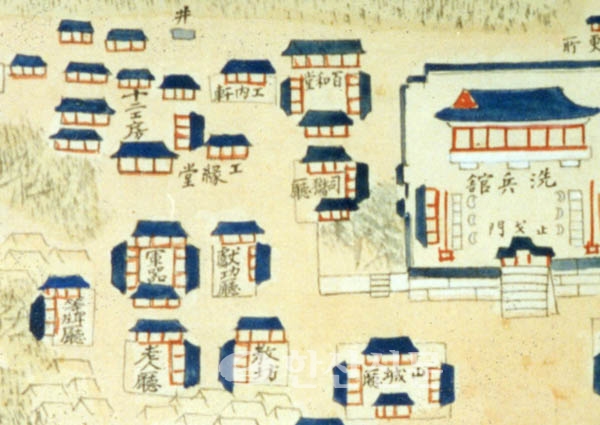

이러한 통영부채는 조선시대의 통제영12공방(統制營12工房) 가운데 선자방(扇子房)과 미선방(尾扇房)에서 비롯되었다. 통제영공방은 원래 제반 군기와 진상품을 조성하는 공고(工庫)에 딸린 공방이었다. 후에 수많은 관급장인들에 의해 다양한 생활용품까지를 생산하는 등 그 재정규모도 크게 늘어나면서 공방들이 대규모로 밀집하여 상호 분업 및 협업하는 12공방체계를 이루었다.

조선후기 한양을 제외한 지방의 장인 가운데 그 수가 가장 많았을 뿐 아니라, 각종 제품 또한 가장 우수한 최상의 공예품을 생산하여 결국 '통영(統營)'은 조선8도의 명품 브랜드로 자리 잡게 된 것이다. 12공방은 1895년(고종 32) 통제영이 폐영될 때까지 지속되었으며, 그 맥은 오늘에까지 이어져 통영의 대표적 전승공예인 '통영갓''통영자개''통영소목''통영장석''통영소반''통영발' 등으로 계승되고 있다 하겠다.

조선시대 통제영의 수많은 공방 가운데 부채를 만드는 선자방은 15칸 건물에 소속 인원이 85명(편수 1명, 서기 2명, 장인 82명)으로 그 규모가 가장 컸으며, 생산량도 가장 많았다.

1760년경의『여지도서(輿地圖書)』통제영편에 보면 매년 임금이 단오절에 신하에게 내리는 단오절선을 통영 선자방에서 총 213자루(白貼扇47柄, 漆別扇66柄, 油別扇100柄)를 진상하였으며, 1880년대의『통영지(統營誌)』에는 4월에 단오절선 800자루(柄)를 올렸다고 했다. 그리고 1871년(고종 8) 3월에는 부채를 보관하는 통제영 치선고(治扇庫)에 화재가 발생하여 부채 5만 자루를 불태웠으며, 이로 인해 수년간 진상규모를 반으로 줄였다는 기록도 있다.

함안군수 오횡묵(吳宖 )이 1889년 5월 26일, 통제영 관아들을 둘러보고 세병관 뒤편 공방(工房)으로 들어가 여러 장인들의 각가지 기술을 두루 살펴본 후, "돌아 한 곳에 올라가니 바로 선자방(扇子房)이었다. 매년 단오절에 맞추어 부채와 3품 이상 관원들이 연례적으로 쓰는 것을 만드는 곳이었다. 수십명이 머리가 헝클어진 채로 널어 앉아 부채에 쓸 대를 잘라 손질하고 있었다. 대는 하동(河東)에서 생산되는 것이며, 다른 지방의 대는 쉽게 쪼개지기 때문에 쓰기 어렵다고 한다. 대개 (4월에) 부채를 봉해 올린 뒤 바로 그 다음해의 진상 부채 만드는 일을 시작해야만 한다고 했다. 그들의 용모가 마치 귀신의 형상이었는데도, 스스로 노래하며 즐기면서 고됨을 잊고 흥을 일으키며 열심이었다." (吳宖 『慶尙道咸安郡叢 綠』)

부채는 아직도 생활인의 소품으로 널리 애용되고 있다. 그러나 옛 조선의 명품이었던 '통영미선'을 기억하는 이는 이제 거의 없다. 그 기능의 맥이 끊긴지가 이미 오래전의 일이기 때문이다.

이 한 무더위에 정량동 옛 덤박골에서 통영미선의 명맥을 되살리기 위해 고군분투하는 구영환(具永煥. 66세) 선생께 격려의 박수를 보낸다.