개교 100주년. 쉽지 않은 세월이다. 그 세월을 이어가기도 쉽지 않지만, 시작과 끝을 목격하기도 쉽지 않다. 그 긴 시간을 역사로 담아내기도 어렵다.

해양과학대학을 졸업한 17,000여 명 한 사람 한 사람이 역사가 되었다. 그들 중엔 큰 이름도 있고, 이름 없는 이름도 있다. 하지만 그들이 집단으로 빚어낸 공간과 사회가, 빛나는 이름보다 훨씬 중요하고 심오하다. 그들이 빚어낸 통영과 대한민국과 오대양이라는 공간이 우리가 이어갈 역사다.

100년의 세월 동안 학교 이름도 여러 차례 바뀌었고, 장소도 두 차례 바뀌었다. 1917년 출발할 당시 경상남도 수산전습소는 동호동 307번지에 있었다. 남망산 아래 해양경찰서 바로 뒤편에 가면 이를 기념하는 비석이 서 있다. 지난해 통영시와 경상대학교 해양과학대학이 협력하여 '대한민국 해양수산학교 효시공원'을 조성했다.

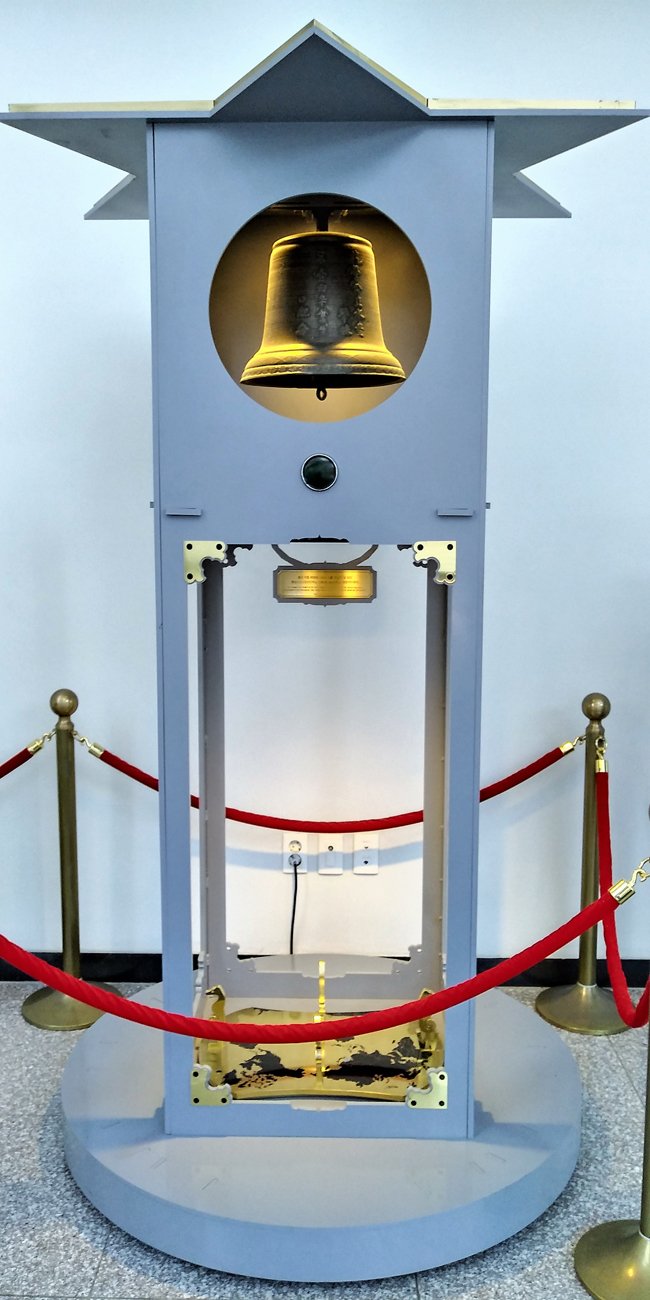

수산교육 백 년의 역사를 기념하는 조형물이 또 하나 있다. 해양과학대학 본부 건물인 해양과학관 1층 로비에 있는 자그마한 종이다. 통영공립수산학교 제1회 졸업생들이 졸업을 기념하여 만든 종으로, 1924년부터 1980년대까지 울렸다고 한다.

종 표면에는 졸업생 11명의 이름이 양각으로 새겨져 있다. 그 곁에는 교장과 교원들 이름도 나란히 있는데, 한 명을 제외하곤 모두 일본사람이다. 또 하나, 이 종에는 숨겨진 이름이 있다. 안쪽을 들여다보면 흐릿하게 새겨진 '박탁수'란 글자가 있다. 종 제작에 참여했던 기술자로 추정되는 이름이다.

종 표면에 새겨진 제작사의 이름은 남망산주조공장, 사장의 이름도 일본 이름이다. 제 나라의 운명을 스스로 결정짓지 못하던 장인의 마지막 손놀림이 비록 가늘고 얕지만, 역사가 무엇인지 온몸으로 증명한다.

종은 세상에 많고 많다. 하지만 우리는 알고 있고, 기억한다. 누가 종을 만들고 울렸는지, 왜 울렸는지, 종소리를 듣고 일어난 사람이 누구인지. 그냥 울리는 종은 만든 이도, 울리는 이도 기억하지 못한다.

은은한 울림으로 추억을 흔드는 종소리가 여럿 있다. 어린 시절엔 까치가 울린 상원사의 종소리가 있었고, 학창시절엔 헤밍웨이가 들려준 종소리가 잊히지 않는다. 대학 시절엔 노트르담의 꼽추가 울린 종소리가 아련한데, 대성당에서 만난 소녀의 상기된 표정이 아직도 생생하다.

'바다를 깨우는 소리'라 명명된 이 종은 1917년 3월 15일을 기억하며 지난해 한 차례 울렸다. 앞으로 언제 다시 울리련가? 150주년 또는 200주년을 기념하는 날에 울릴까? 아마도 종이 거부하리라. 200은 100위에 있지만, 100보다 훨씬 작기 때문이다.

예상하건대, 아니 희망하건대, 대한민국의 바다가 새롭게 열릴 때 종은 다시 울릴 것이다. 통일 대한민국의 힘을 바탕으로 한국과 일본이 경제공동체를 선언하는 바로 그날, 두 나라의 대표가 새 역사의 종을 함께 울릴 것이다. 종이 울리면, 통영의 앞바다가 세계인의 바다가 될 것이다.