빈터는 아무것도 없는 황막한 곳이 아니다. 우리에게 무한을 제공하는 살아있는 공간이다. 빈터가 출렁인다.

다만, 보이는 것만 보아서는 무한을 느낄 수 없다. 보이지 않는 것을 보는 무엇이 필요하다. 옛 어른들은 그것을 비움이라 했다.

빈 머리, 빈 가슴으로 빈터에 서면 새로운 걸 만나게 된다. 몸과 마음이 함께 출렁인다.

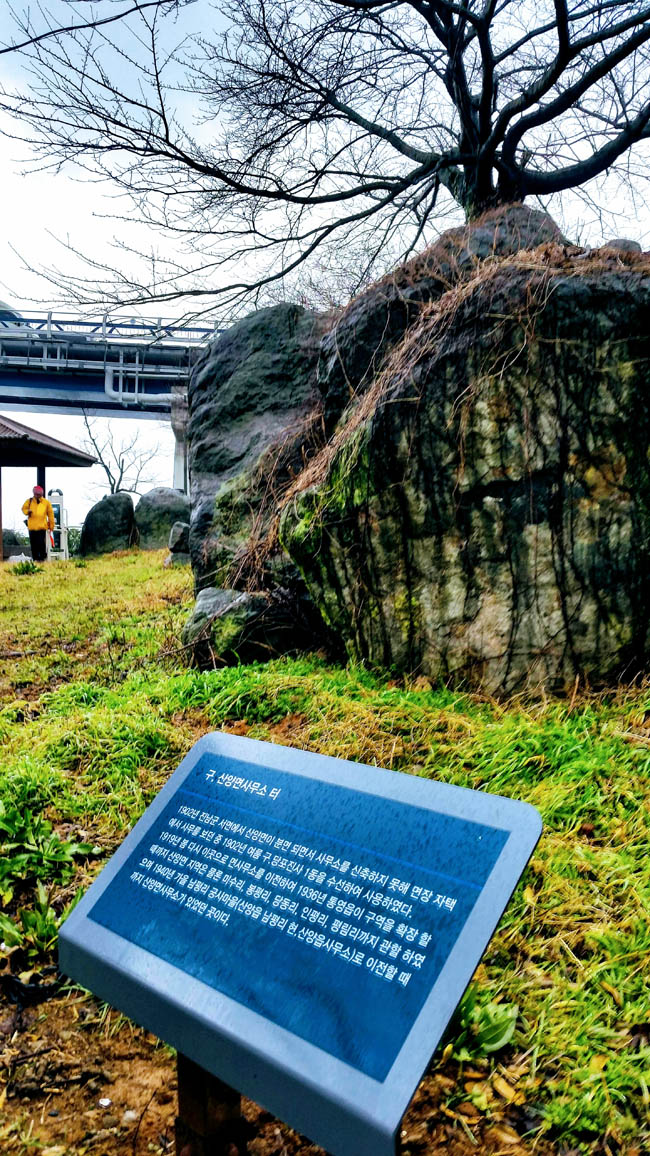

푸른 물 내려다보며 충무교를 건너 미수동으로 내려선다. 다리가 끝나는 부분에 김삼주 송덕비가 자리하고 있고, 그 뒤편 아래쪽에 빈터가 있다.

충무교를 건너다니는 이들 중에 이곳에 내려가 본 이가 얼마나 될까 싶을 정도로 작은 정자 곁의 작은 터다. 바로 코앞으로 통영운하가 도도하게 흐른다.

빈터를 지키는 건 큰 바위 하나와 '구. 산양면사무소 터'임을 알리는 조그만 간판 하나.

이 터는 1919년부터 1940년까지 산양면사무소가 있었던 자리이다. 근대역사문화유산에 대한 관심이 커지고 있지만, 일제강점기에 생겼다 사라진 건물이 무슨 관심을 받겠는가.

하지만 올해가 2019년이고, 3.1 독립만세운동 100주년이 되는 해이기에 이곳의 의미는 남다르다. 비록 불발되었지만, 통영 첫 독립 만세운동의 시발점이었기 때문이다.

3월 8일 19명의 청년이 북신동 송정택 사랑방에 모여 3월 13일 독립 만세운동을 일으키기로 결의한다. 다음 날 이곳 산양면사무소에 모여 태극기를 만들고, "동포에게 격하노라!" 격문 1,200장을 인쇄한다. 격문은, 미처 "독립선언서"를 구하지 못해 대신 진평헌이 쓴 글이었다.

하지만 새벽이 오기 전, 통영면사무소에서 몰래 가져온 등사판을 되돌려 놓으러 가던 이학이와 허장완, 강세제 등을 시작으로 청년들은 모두 일경에 체포된다. 격문에 쓸 종이 2,000장을 일본인 상점에서 샀는데, 이게 화근이었다.

이렇게 만세운동은 무산되는 듯했다. 그러나 주모자가 모두 체포된 가운데, 13일이 되자 통영시장에서 만세 함성이 울려 퍼졌다. 역사의 물결은, 감시와 구속과 고문의 비명 속에서도 도도하게 흘렀다.

이때 체포되었던 이학이, 허장완은 모진 고문으로 각각 22세, 21세의 나이에 사망하였다.

빈터에 서서 눈을 감은 채 그날의 소리를 듣는다. 배 젓는 소리와 거칠게 흐르는 물소리. 다급하게 움직이는 발소리와 뜨겁게 내뿜는 숨소리. 그리고 뜨거운 함성.

가슴이 출렁인다. 눈을 뜨고 손을 펴보니 그날의 함성이 양손 가득 쥐어져 있다.