통영은 다도해의 고장이다. 한려수도 뱃길을 품고 있으며, 570개에 이르는 섬들로 이루어진 '섬의 본향'이다. 그렇다면 통영의 문화를 '다도해 문화'라고 불러야 한다. 이웃한 지역들과 비교해도 확연히 다른 풍광이다. 풍광이 다르면 삶이 다르고, 삶이 다르면 사람도 다르기 마련이다. 그래서 '통영 사람'은 남다른 데가 있다고들 한다.

2000년대 중반 통영을 찾았던 이어령 선생은 통영다운 통영을 '다도해 문화'에서 재발견해야 한다고 강조했다. 그러면서 다도해는 그냥 섬이 많은 바다가 아니라고 했다. 그러면 다도해란 무엇인가? 무질서한 듯 보이는 섬들이 어우러져 세상 어디에서도 볼 수 없는 독특한 정취와 정서를 만들어낸다는 것이었다.

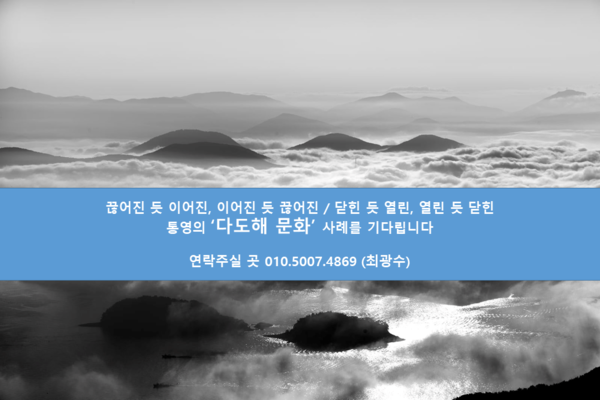

해안 길을 걷다 보면 바다가 열린 듯하다가 닫혀 있고, 닫힌 줄 알았던 바다가 열려있음을 보게 된다. 가까이서 멀리서 점점이 늘어선 섬들이 끊어진 듯 이어져 있고, 이어진 듯 끊어져 있다. 아이 같은 맑은 눈을 가진 이들은 이런 변화 또는 변신을 분명히 보았을 것이다.

그러니 통영의 바다는 닫힌 바다도 아니요 열린 바다도 아니다. 또한, 닫힌 바다이면서 열린 바다이다. 섬들은 멀찌감치 떨어져 있기도 하지만, 거대한 파노라마처럼 하나로 이어져 있기도 하다. 통영의 섬은 고립되어 있지 않다. 서로 어우러져 하나같은 여럿이다.

이어령 선생은, 이런 다도해 속에서 오랜 세월 살아온 사람들은 당연히 '다도해 기질'을 갖고 살 수밖에 없다는 얘기를 덧붙였다. 다도해 기질이란, 열어야 할 때 열 줄 알고, 닫아야 할 때 닫을 줄 아는 성질, 끊어야 할 때 끊고, 이어야 할 때 이을 줄 아는 성질을 말한다.

이게 무슨 대단한 것이냐고? 조금 과장해서 이야기하면, 지금 세상이 어지러운 것은, 열고 닫고, 끊고 잇는 지혜가 사라졌기 때문이다. 한 번 열었으면 닫을 줄을 모르고, 한 번 닫았으면 열려고 하지 않는다. 관계를 끊을 줄은 알면서 다시 이을 줄을 모른다. 관계에 집착해서 끈을 놓아야 할 때 놓지 못한다. 그래서 인생이 껄쩍지근하고, 사회가 멍텅구리처럼 답답하다.

다도해 문화라고 해서 통영에만 있을까? 절대 그럴 리가 없다. 불교에서는 이를 중도라 이름하였고, 유교에서는 중용이라 하였다. 중도든 중용이든 한 가운데를 뜻하지 않는다. 인연 따라 한쪽에 치우친 것도 중도요 중용이다. 때로는 문을 여는 게 중용이고, 어떤 때는 닫는 게 중도이다. 마찬가지로 관계를 끊는 게 중도일 때가 있고, 관계를 이어가는 게 중용일 때가 있다. 그 '때'를 알고 상황에 맡게 변신할 줄 아는 게 지혜이다.

그래서 이어령 선생은, 국가 간, 지역 간, 개인 간 대립이 일상화되고, 삶이 피폐해질수록 '다도해 문화'가 필요하다고 강조하였다. 다도해 속에서 '다도해 기질'을 갖고 '다도해 문화'를 일구며 살아온 통영 사람들이 갈수록 쓰임새가 많을 것이다.

저자 주. 다음 이야기에서는, 통영의 '다도해 문화'에 해당하는 사례를 구체적으로 살펴보고자 합니다. 사례를 들려주실 분의 연락을 기다리겠습니다. 독자 여러분과 함께 "통영 이야기"를 잇고자 합니다. 사진은 이상희 작가님이 제공해 주신 것입니다.